Culture of Helixes「わたしたちの偏愛 – Ghibli -」

2025.03.25

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。

今回は「わたしたちの偏愛」。毎回さまざまなタイプの偏愛を持つ方たちが集まり、その熱をお届けします。

第3回目は「ジブリ」ということで、スタジオジブリを愛すると自負する3名が、自身の推しジブリ作品を2本ずつ語らいます。

▼Helixes member

『もののけ姫』

■作品との出会いと魅力:

スタジオジブリ作品は『金曜ロードショー』(日本テレビ)でテレビ放送されていて、幼少期には当たり前の存在に感じていました。映画館で見た最初の作品は『千と千尋の神隠し』で、『もののけ姫』は小学生の頃にテレビ放送で見たのが初めてでした。まず、壮大な世界観に衝撃を受けましたね。

当時の年齢的にも、初めて観た時は殺生や自然と人間の共存というテーマについて深く考えられていたわけではありません。ただ、年齢を重ねながら何度も観ることで、小さい頃にはわからなかった出来事や作品のすごさを感じられるようになって、どんどん好きになりました。

最初は動物と人間が生きる場所を奪い合う話だと思っていましたが、改めて観ると人間同士の戦いなど、いろいろな問題が並行して描かれています。自分の見方や正しさは一つじゃない、って思ったんです。

また、アニメとしてはハードな表現もありますよね。主人公アシタカの矢で武士の腕や首が飛んでいくシーンは、強く印象に残っています。「アニメだから」と子ども向けの表現にするのではなく、あくまでストレートに描いて作品として放映しているのも、大人になった今考えて改めてすごい、と感じます。

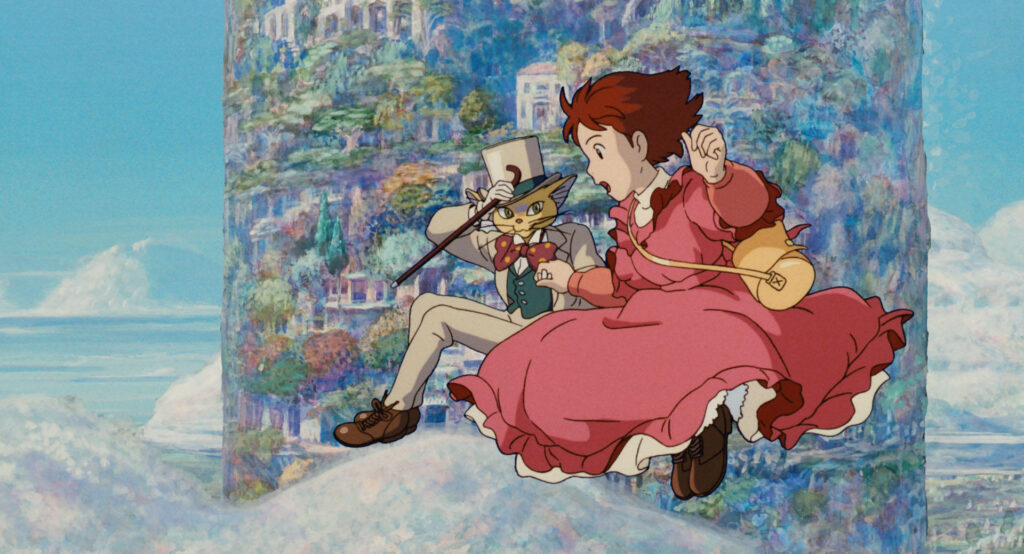

『耳をすませば』

■作品との出会いと魅力:

初めて観たのは中学生くらい。主人公と近い年代だったので、恋愛というテーマや主人公の雫と聖司が関わっていくストーリー自体も自然で素敵だなと、当時の自分にものすごく刺さりました。主題歌の「カントリー・ロード」も耳当たりが良くて、いろんな要素が重なって自分の記憶に残る作品です。

この作品は最初、雫の目線でストーリーが進んでいき、自分から聖司に近づいていく。でも、途中から実は聖司のほうからも雫に近づいていたことがわかります。現実にはちょっとありえないかもしれないけど、夢があるなって。

あと、中学生がバイオリンの職人修行で海外留学する、というのもすごい話ですよね。”人生の道を決める学生の時の決断”も作品のテーマに組み込まれていて、雫は孤独を感じたり、家族ではない別の大人に相談したりします。同じ年代だけあって、自分に重なる部分もあったし、恋愛だけのフワフワした話じゃなくて現実的に描かれていて、すごく共感できました。

雫も聖司も、どちらもある意味クリエイティブな職業を目指しています。自分自身、新卒ではファッション関係の会社に入社して、その後もずっと好きだったアニメや映画からは離れず、自分の人生の一部として生きてきました。好きなこととずっと一緒にいるのを選ぶという意味で、最終的にHelixesにいきつくきっかけの一つになっているのかもしれません。

今回挙げた2作品に共通するのは、キャッチコピーが強く記憶に残るというものです。どちらも糸井重里さんのものですよね。

『もののけ姫』の「生きろ。」は、作品を通して、このメッセージを強く伝えていると思います。当時は少し怖かったり衝撃を受けていた作品も、大人になって観ると昔は気づかなかった人と人とのつながりを描いていて、より記憶に残る物語だと感じています。

『耳をすませば』の「好きなひとが、できました。」も、シンプルだけど初恋を連想させるキャッチコピーです。このコピーだけで『耳をすませば』の情景が浮かぶような感じで、それが一言で表されているのがすごいです。

▼Kano Kameda(Designer)

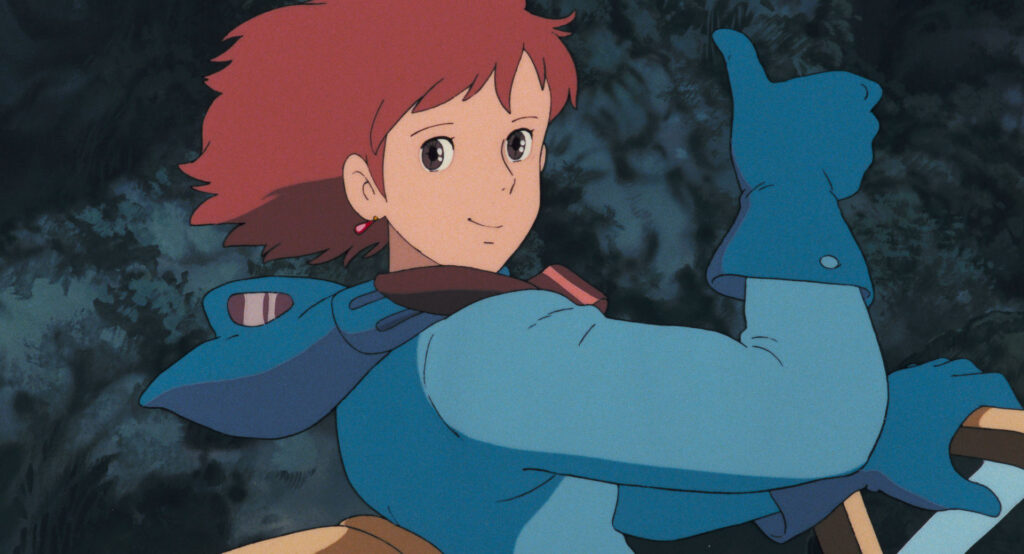

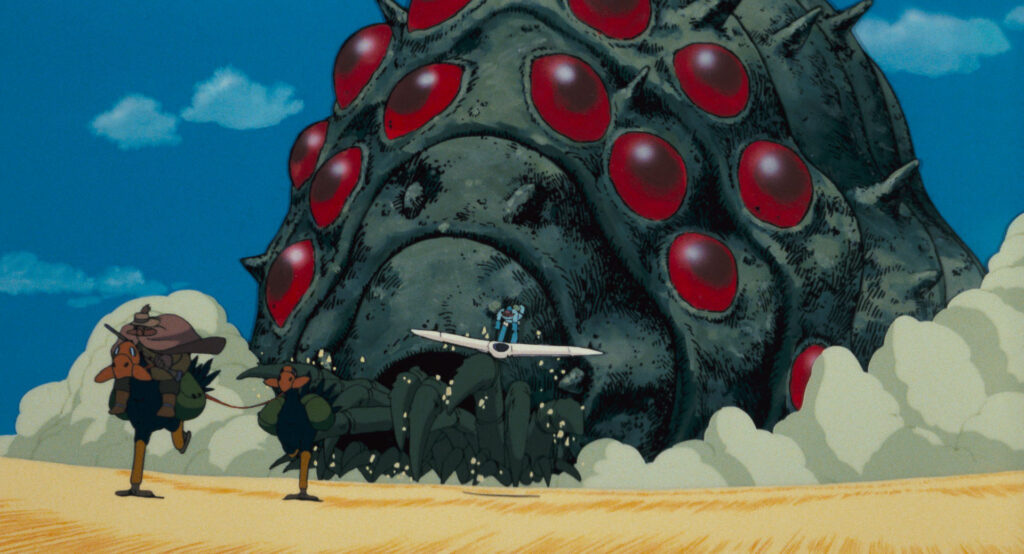

『風の谷のナウシカ』

■作品との出会いと魅力:

『風の谷のナウシカ』もこの後に挙げる『平成狸合戦ぽんぽこ』も、どちらも幼少期に『金曜ロードショー』で観て、大学生くらいで見直して見え方が変わった作品です。『風の谷のナウシカ』は最初、話が難しくてそんなに好きじゃなかったと思います。ただ、原作漫画を読んでから映画を見直すと、漫画からの再構成のすごさだったり、宮崎駿さんの作品で一番といってもいいくらいのハイファンタジーさに惹かれて、映画と漫画の両方、それぞれが好きになりました。

デザイナーという職業柄もあるのか、キャラクターや背景、世界観のデザインにすごく惹かれます。腐海だったり、王蟲などの蟲のデザインなどーー普通、ハイファンタジーというとヨーロッパ系の造形になることが多いと思うんですけど、『風の谷のナウシカ』は中央アジア的な雰囲気ですよね。SF小説『デューン 砂の惑星』の影響もよく指摘されますけど、パイロットスーツを思わせる飛行に即した機能的な衣装などは、飛行機好きの宮崎駿さんだからこそ。現実にあるモノの理解があるからこそ、説得力がある形でファンタジーの絵に生かせているんだと思います。

先日発売された『宮﨑駿イメージボード全集 1 風の谷のナウシカ』をmaxillaの中瀬が持っていて、中身を少し見せてもらったので、今度私も買おうと思ってます!

『平成狸合戦ぽんぽこ』

■作品との出会いと魅力:

学生時代、『風の谷のナウシカ』は2〜3年に1回観てた一方で、『平成狸合戦ぽんぽこ』は大学生になってしばらくぶりに観ました。大学が近いことから『平成狸合戦ぽんぽこ』の舞台である多摩ニュータウン周辺に住んでいて、自分の住む街が描かれていることもあって、久しぶりに見たらめちゃくちゃ泣いたんですよ。

やっぱりタヌキがすごく可愛いんですよね。リアルな表現のタヌキとデフォルメして個性のあるタヌキ、それぞれ描きわけながらも一つの絵として成立させている。美大生になってから観ると、改めてそのすごさを感じました。特に、四国の長老タヌキたちはみんな好きですね。お爺さんタヌキで、あれだけのバリエーションが出せるんだなって。中でも、化学を使い過ぎて死んでしまう隠神刑部のデザインが好きです。あとは例に漏れず、イケメンタヌキの玉三郎も(笑)。

スタジオジブリのアニメーターに故・二木真希子さんという方がいて、動物を描く名手とされていました。二木さんは『精霊の守り人』をはじめとする「守り人」シリーズ(偕成社)の表紙や挿絵を描かれていて、もとは幼少期にこの作品でお名前を知っていました。成長してから、二木さんがジブリのアニメーターとして携わっていると知って、アニメというのはそれぞれの才能が集まって作られているんだと、クリエイターについて調べるきっかけにもなりました。

▼Daichi Tanaka(Producer)

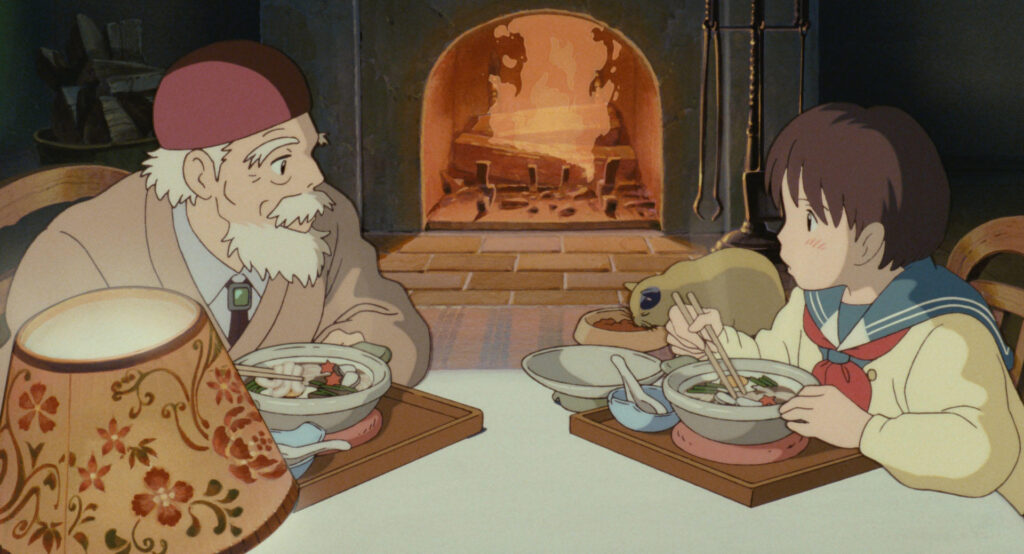

『千と千尋の神隠し』

■作品との出会いと魅力:

前提として僕がジブリを好きな理由は、主に鈴木敏夫プロデューサーなんです。ジブリ作品自体は、みんなと同じように『金曜ロードショー』で見たり、『千と千尋の神隠し』も小学校高学年で映画館ーー確か「渋東シネタワー」(現:TOHOシネマズ渋谷)に観に行った覚えがあります。

ただ、中高生になるとあまりジブリ作品を観なくなっていきました。幼少期に観た『となりのトトロ』、『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』などの当時の劇場公開作から、児童向けの印象があって。学校の授業でジブリの曲を歌うこともあったりして、どこか教育的な雰囲気も感じてしまっていたんです。いわゆる中二病真っ盛り(笑)。

ただ、高校の終わりか大学生の頃に、鈴木敏夫さんをきっかけにプロデューサーという職業を知ることになりました。鈴木敏夫さんの本を読んだのか、黎明期だったポッドキャストでラジオ番組『鈴木敏夫のジブリ汗まみれ』(JFN系列)を聞いたのか……ちゃんとは覚えていませんけど。

映画がすごく好きだったんですけど、「映画秘宝」(秘宝新社)とかを読んでいると、海外の有名プロデューサーの逸話みたいなのがいっぱい出てくるんです。でも、日本のプロデューサーというのはそこまで多くなかった。そんな中、鈴木敏夫さんは日本で一番有名な映画プロデューサーで、”激ヤバな人”ということに気づきました。そこから、作品とは別の意味でジブリが好きになっていきましたね。ヤバい人なんですよ、あの人は。

『千と千尋の神隠し』は作品としてももちろん面白いんですが、正直に言うと個人的にはすごく意味がわからない作品だと思っているんです。他の作品と比べても宮崎駿さんの持つイマジナリーが色濃くでている作品だな、と。海外でも高い評価を受けていますが、果たして万人がこの作品を理解しているかというと、結構怪しいと思うんです。

それでも、ベルリン国際映画祭コンペティション部門で金熊賞に加えて、日本初となるアカデミー賞長編アニメーション部門を受賞。2020年に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に抜かれるまで、日本の映画興行収入ランキング1位でそれまでで一番売れていた映画であり、アニメとなりました。

勢いやビジュアルセンスが抜きん出ていて、世界的に受け入れやすい古典的ストーリーラインではあると思うのですが、「名前を取り戻す物語」というだけでは説明しきれないプロットと、童謡の世界を宮崎さんの持つ狂気的な領域に引きずり込んだこの作品が成功したのは、鈴木敏夫さんの研ぎ澄まされた「人に見せる」というプロデュース力が大きく貢献しているかと思います。そこにお金と年月をかけられる実績と経験もすごいですよね。そして映画というものは、そうあるべき(あって欲しい)と思っております、私は。

『火垂るの墓』

■作品との出会いと魅力:

『火垂るの墓』はまず作品としてのすごさを率直に感じます。アニメーションがすごいのはもちろんありますけど、実写やアニメ関係なく、数ある戦争を題材にした映画の中でも、一番すごい戦争映画だと思うんです。ストレートに、この作品を観ると「戦争は絶対にしちゃいけない」って思いますからね。

高畑勲さんの作品は、時代を切り取った作品が多いと思いますが、実写だとその時代を再現するのであればセットを作るなど、どうしても嘘が存在します。『ゴッドファーザー』や『七人の侍』でも、やはり絵として嘘の部分がある。それで言うとアニメは絵を描くわけですが、高畑さんの作品には嘘がないというかーー再現をするのではなく、「描く」ということに長けているなと。説明ができませんが。アニメという手法だからこそ万人が受け入れやすいし、アニメでなければあそこまで「その時の人たち」を描くことも出来なかったのかなって。

『火垂るの墓』は『となりのトトロ』と同時上映で、興行成績もあまり振るわずに、上映時には一部未完成ですらありました。今でいうマーケティングや効果的なターゲティングの側面から考えると、この2作を同時上映する必然性が見当たらない(笑)。『となりのトトロ』を観た後に、子どもたちが殺されていく『火垂るの墓』を観るわけですから。

もちろん今とは時代が違ったということもありますが、この2作を同時上映したのは何か意義が絶対にあったと思うんです。結果的に売れなかったとしても、売れるためにやっていた部分もあるはず。そんな風に、マーケティング的な目線で狙っている感じと、失敗したとしてもそれすら自覚して文化的な意味合いで仕掛けた感じ。どんな作品でも、この2つの側面を常に見せつけられるのが鈴木敏夫さんの魅力なんだと思います。

つまるところ、プロデューサーとしての鈴木敏夫さんのすごいところって、やっぱり人を騙す能力だと思うんです(笑)。人を騙して自分の方向に持っていく力に加えて、人を集めてくる言葉の力。その原動力として文化的な知識や勘所がめちゃくちゃ豊かな人なんだな、と。それがプロデューサーに必要な能力なんだろうなって、時々思います。僕もいっぱい、人を騙していきたいです。

-

Speaker

Helixes member

Kano Kameda

Daichi Tanaka -

Interview & Text

Michi Sugawara

Kentaro Okumura -

Edit

Kohei Yagi

Helixes member

Helixesへのお問い合わせはこちら Contact