ただの映画好きの少年から、実験的な企画を送り出すプロデューサーへ | 田中 大地(maxilla)

2022.07.07

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。

今回話を聞くのは、Helixesのクリエイティブチーム・maxillaに所属するプロデューサー・田中大地です。

映画に没頭した学生時代を経て、プロデューサーの道に進んでいった田中。maxillaに入社以降は挑戦的な作品を生み出しながら、プロのクリエイターたちを取りまとめていく楽しさを感じているといいます。そのキャリアパスと映像に関わるようになった原点、仕事への思いなどを聞きました。

“映画しか知らない人間”にならないための進路変更

―映像制作に興味を抱いた原体験を教えてください。

小さい頃から映画が好きで、特に(今も)スターウォーズ狂でした。当時親父が持っていたビデオカメラで、スター・ウォーズのフィギュアを使って映像を作ったのが最初の体験かなと。物語を作るのが好きで、頭の中でいろんな物語を妄想しまくっていましたし、異世界を楽しむような感覚は今も変わらずあります。

―他には、その年代の映画でほかに好きだった作品はありますか?

前にもこの記事で話しましたが、小さいころはアニメの『カートゥーン ネットワーク』や『シンプソンズ』、『バットマン』とか『X-MEN』なんかをずっと見ていました。アメリカアニメのサイケな表現が楽しかったんです。本格的に映画を観始めたのは部活をやめた中学生の時です。当時、クエンティン・タランティーノ、ロバート・ロドリゲス、ケビン・スミスなど、90年代のハリウッドを代表する監督たちが好きで、彼らの作品のメイキング映像やインタビューもよく見ていました(ハーヴェイ・ワインスタインは好きではありません)。彼らはいわゆる映画会社のシステムだけで動いている監督ではなくて、どちらかというと自分たちでお金を出して映画を作っている、インディペンデントな精神をもった人たちでした。そうした先人の話を聞いて、自分でも映画って作れるんだって気付かされましたね。

―それで実際に、学生時代から映画を作っていた?

はい、高校生の時は学校でずっと映画を作ってました。高校1年生の時には、友達を巻き込んで、それこそスター・ウォーズみたいな作品を文化祭で上映したり。高校2年生の頃ぐらいまでは日大の芸術部に入って映画の世界に行こうと考えていたんですが、ずっと映画に近いところにいるとそれしか知らない内に籠った人間になっちゃいそうだと思ってやめました(笑)。選んだのは、メディアや広告など、広く学べる青山学院大学の総合文化政策学部。ただサークルでは映画研究会に入って、ダリオ・アルジェントっぽいホラーとか変な実験映画みたいなのばっかり作っていました。

……でも、あるとき自分の映画を観ていて、あんまり楽しくないなと感じたんです。自分の感性は大したものではないなという感覚があったというか、いろんな人の性癖をみたい感覚というか。もしかしたら自分は映画監督には向いていなくて、プロデューサーのように、間接的に作品に関わるほうが向いているんじゃないかって思うようになったんです。

―試行錯誤した結果、自分の向き不向きが分かってきたんですね。

なので大学のゼミでは、どちらかというとプロデューサーとして勉強をするようになっていました。ゼミの先生にVIPO(映画産業振興機構)という日本の映画に関する団体の方がいて、そういったところからも学んだり。もともと、高校時代からジブリの鈴木敏夫さんとか、『ジャッカス』のスパイク・ジョーンズ、テレビ東京『モヤモヤさまぁ〜ず』の伊藤さんとかはよく観ていたんです。それもあって、自分はディレクターよりもプロデューサーとして企画を立てて、好きなディレクターとものづくりするほうが向いているんだと納得できました。

―関わり方は変わっても、映像という軸はあったんですね。。

あとは初期のmaxillaも重要ですね、エモい話で言うと。高校の頃、(兄の)田中清健とか松野さん(ディレクター)がやっていたバンドの界隈があって、僕も清健とStarship Troopersというバンドをやっていました。ジャンルでいうとハードコアとかメタルになるんですけど、シーンとしてもめちゃくちゃ勢いがあって、一時代を築いていたんです。

そして、その界隈をMVやライブ映像という面からさらに盛り上げていたのが初期のmaxillaでした。YouTubeもできたてで、Canonのカメラで映像が撮れるらしいぞ!みたいな頃です。音楽ではなくて、映像を通してバンドやシーンをサポートする仕事があるんだ、すごいなぁと思っていました。ただ、さっきも言ったように映像を撮りたいとは思っていないのでmaxillaに興味を持つことはなかったのですが(笑)、自分たちでシーンを作る先輩たちから刺激をもらったことは確かです。

幅広く活躍できる環境を求めmaxillaに

―就職活動はどのような形で行ったのですか?

難しかったですね……というのも、そもそもいきなりプロデューサーとしてどこかに就職するなんて、どうすればいいのか全然分からなくて。映画配給会社も受けましたが、ビジネス的な知識もないし、ただの映画好き大学生だったので、普通に落ちました。まぁそうだよなぁ、と。

一方で、大学で学んだ広告の世界にも興味を持っていたんですよね。スパイク・ジョーンズも広告を作っていたし、ミシェル・ゴンドリーはもともと広告畑の人だったりして、挑戦的な企画をしている人が多い業界ではある。だったら、広告の制作会社も映像に関わることは変わりないなと思って、株式会社ロボットに入社しました。

―ロボットからmaxillaに転職したきっかけは?

ロボット在籍時に代表の志村に誘われたことがきっかけの一つです。その頃はロボットでまだまだやりたいこともあったし、ロボット自体、会社として好きだったので、最初のうちは断っていました。

ただ、次第に広告代理店的な仕事の仕方といいますか、型のできた制作プロセスの仕事に違和感を抱くようになってきて。ロボットではミュージックビデオや、外資のエージェンシー、コンテンツ制作などのクリエイティブ重視のモノづくりが多く、そうした仕事はすごくいい経験になったのですが、広告のあり方が変わっていく当時、今後もいわゆる制作会社的な仕事の仕方、受注がメインの案件もやっていくのか……そう考えると難しいんじゃないか、という感覚もありました。

─maxillaであれば、自分のやりたい仕事が続けられそうだと。

そうですね。もともと、飽き性なので映像以外にもサービスであったり、アパレルであったりいろいろチャレンジしたいという想いも大学生の頃から持っていましたし。maxillaは様々な領域、ジャンルを手掛けているので、自分にとっても最適な環境なんじゃないか、と転職を決めたという感じです。

プロたちの意見を取りまとめ、難題を解きほぐす

─なるほど。ではmaxillaに入って制作したもので、印象的なものを教えてください。

1つめは、IKEAの原宿店のオープンにあわせて、バーチャルモデルの「imma」とコラボした映像ディスプレイです。

IKEAの店舗の1階から2階にかけて、LEDモニターでimmaさんの部屋を作りました。1階がリビングで、2階がベッドルームになっています。3日分の映像を作ったんですよ。つまり、72時間ディスプレイを付けたままで、そこにはIKEAの家具に囲まれて生活しているimmaさんがずっといるんです。

─技術的にはかなり難しそうですが。

実際の部屋と地続きでどう映像を写すか、という点はかなり難しかったですね。映像のプロはもちろん、撮影チームやLEDの専門家、immaさんのチーム、美術チームなど、様々な専門家の意見を聞きながら作っていきました。でも、みんなにとっても初の試みなので、結局何が正解かは誰も分からないんですよね。

ただ、そういうプロフェッショナルたちのいろいろな意見を整理しながら判断していくのは、プロデューサーとしてすごく大事な役割ですから、やりがいはありました。ミニチュアを作って研究してみたり、分からないなりに検証を細かく重ねました。

─確かに、プロデューサーの腕が問われそうですね。

そうですね。プロデューサーの範疇をはみ出す動きもたくさんありました。そこで実際に自分でも映像制作をしていた、過去のディレクター経験が活かせました。撮影方法の答えは簡単だったんですけど、いろいろな領域のプロとコミュニケーションを取りながら作っていくのはやっぱり楽しいと実感しました。

─次の作品として挙げたのが「蓋」というドラマですね。これはどういうドラマですか?

これは、2021年の9月7日から9月27日に不定期に放送された10分間のフェイクドキュメンタリーです。15回にわたって放送したので「ドラマ」でもあります。

一応、「渋谷にかつて流れていた渋谷川をモチーフに、Youtuberの女の子が騒動に巻き込まれる」というストーリー設定はあるのですが、ほぼ全編がモンタージュ映像のような作品だったので、15回すべて観てもほとんど内容が掴めないという、かなり謎な映像番組になりました。CMもなく、いきなりパソコンがハッキングされたような映像が延々と流れてくるんです(笑)。Twitterとかでいろいろな人が反応してくれましたね。

もともとは、テレビ東京のディレクターの上出遼平さんとヒップホップユニット・Dos Monosからミュージックビデオを作りたい、とお声かけいただいたところからスタートしたものです。

─どのように企画を考えていったのですか?

「ウルトラQ」みたいなドラマをやりたい、というような話をいただいて、一緒にどうしていくかを考えていきました。本当はドラマを作りたいけど、かなり限られた予算の中でどうやって作っていくか。このチームでやるには、普通のドラマは味気ない。それなら放送停止枠で突然流れるドラマはどうか? そもそも使用されていない枠ならどういった物語、映像を流すのがいいのか? 地上波で思いっきり遊ぶには? と皆がどこまでも妄想し続けるので、すごく大変でしたね。

スポンサーがついていない枠で、テレビ東京とmaxillaだけの間で話は進んでいったので、いろいろ実験もできたし本当に貴重な体験でした。実は放送回数はもっと少ない想定でいたというか、同じ内容を繰り返すつもりでいたんですけど、ストーリーを考察する人とかが出始めて……。

それでこっちも乗り気になって、結果的に15回すべて違う映像を流すことにしました。放送日の前日ギリギリまで編集して、全部内容も変えながら作ったんですよ。デザインや編集は松野さんが1人で行ってくれました。松野さんがいたからこそ、実現できた企画です。撮影から放送まで、ずっとバタバタしましたが、状況に合わせてチームで相談をしながら、それぞれの人がそれぞれの得意なことで動かなきゃいけない状況というのは、この仕事の醍醐味です。結果最高のチームで作ることができて楽しかったですね。全てはバランスです。

アーティストや作品に寄り添うモノづくり

─Helixiesという組織の中で働くということに、どういった価値を感じていますか?

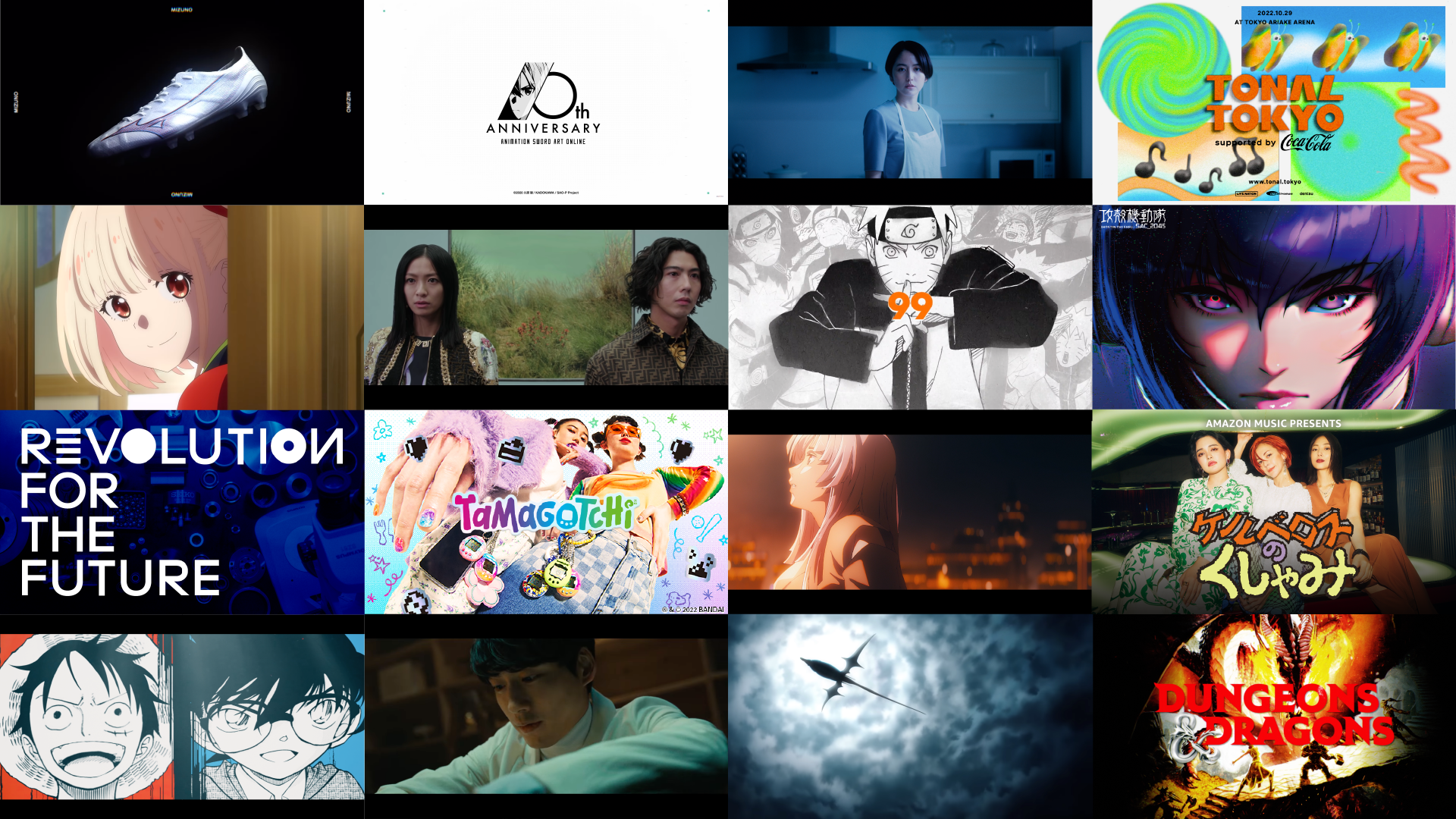

コンテンツやIPに寄り添ったモノづくりができるのがHelixesの強みです。最近は音楽アーティストはもちろん、漫画、映画、アニメなどIPを扱うお仕事が増えていますが、それぞれのジャンルに精通したスタッフが必ず居て、その深い理解から施策を考えられる。

たとえば『ONE PIECE』だったら、どこを切り取ればファンも、出版社も喜ぶのか、納得するのかということが分かるんです。ONE PIECEは感動的なシーンが取り上げられがちですが、何よりも少年ジャンプの王道漫画なのでバトルシーンが一番かっこいい。だからそこを押し出した映像にしようという話ができる。そのうえで、クオリティの高い映像を生み出すこともできる。これは、組織だからこそできる強みだと思いますね。

─その強みは、昔からずっと変わらないんですか?

変わらないですね。Helixesになる前の、maxillaだけだったときからこの強みはありました。もともとはカルチャーオタクな人たちの集まりだったので。むしろ、Helixesになっていろいろな人が増えたおかげで引き出しの数も増えていると思います。昔だったら対応できなかったジャンルでも、今はどんどん手掛けていますから。様々な強みを持つ人と連携を取りながら、映像や広告など幅広いクリエイティブに関わることができるのが、Helixesで働く価値だと感じます。

-

Speaker

Daichi Tanaka

-

Interview & Text

Kentaro Okumura

-

Edit

Luna Goto

Kohei Yagi

Helixesへのお問い合わせはこちら Contact