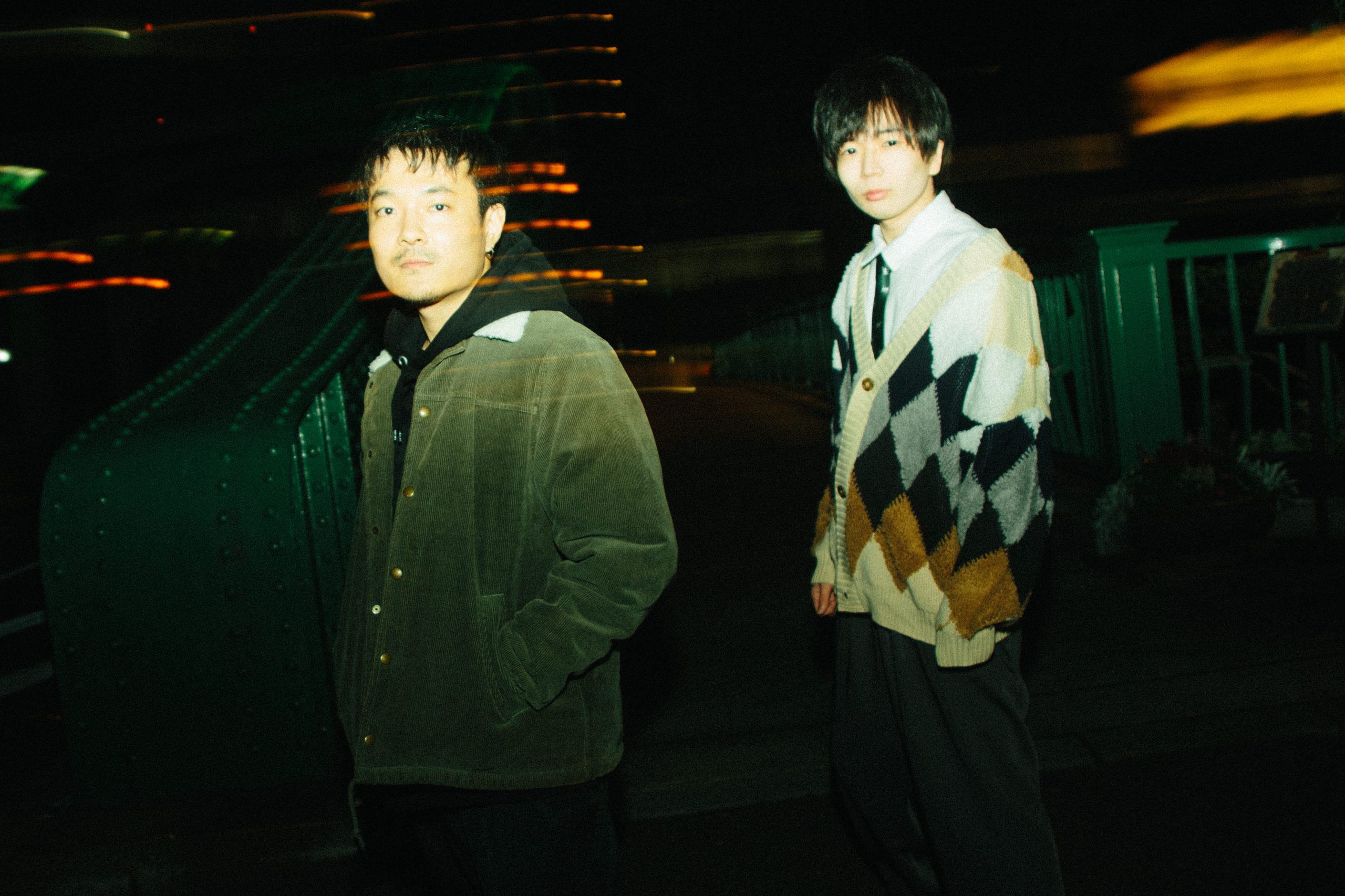

映画とMVに浸り、ビデオカメラで遊びながら培った、楽しさを共有することの大切さ|田中 清健(maxilla)

2022.04.30

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。

今回話を伺うのは、Helixesのクリエイティブチーム・maxillaに所属する映像ディレクター・田中清健です。

幼少期からカメラを使って遊びながら、自然と映像に触れていたという田中。初期メンバーとしてmaxillaに入社後、実写からCGまで幅広いジャンルの映像を手がけてきた彼に、その半生を振り返ってもらいました。

ビデオカメラがおもちゃだった

―映像ディレクターの仕事に興味を持ったきっかけは?

映画は昔から大好きだったのと、MTV全盛期に育ったので、中学生時代は洋楽好きの友達の家でミュージックビデオをひたすら見ていました。そこでSlipknot、Linkin Park、Limp Bizkitとかいろんなバンドを知って。中でもAphex Twinの映像を担当していたChris Cunninghamには当時衝撃を受けましたし、映像を始めるきっかけになったディレクターの1人です。

―映像作品が好きなのと、自分で撮るのはまた別だと思いますが、作ることにも興味があったのですか?

父親が持っていたビデオカメラを使って、小さい頃から弟と遊びながら撮影してたんです。スターウォーズのフィギュアを使って撮ったり、中学時代の友達と遊んでいるところや、高校に入ってからは軽音部のライブを撮影したり、カメラは身近にありましたね。誰かに見せるのが面白くて、高校生のときは当時流行っていたmixiにバンドの映像をアップしたりしていました。でも、結局映像とは関係ない大学に入ったんです。その頃は映像の仕事しようとはまったく思っていませんでした。

―音楽や映像にハマっていた流れで、その道に進んでいったと思いましたが。

そこは特に何も考えていなかったです。というか、実は俳優になりたくて、ヒュー・ジャックマンも行っていたオーストラリアの有名な演劇学校に見学にも行ったことがあります。結果的に俳優になることは諦めたんですけど、その過程で英語はけっこう勉強した気がします。

その後知り合いの紹介で、学生時代にmaxillaでアルバイトをスタートして、そのまま入社したという流れです。

―創作において影響を受けた人は誰ですか?

スター・ウォーズが好きなので、ジョージ・ルーカスですね。彼のように、常に最新の技術を使って表現に挑む姿勢は大事にしています。真似をするというよりマインドとして参考にしている感じです。彼は映画業界で、初めてマーチャンダイズでも成功した人とも言われていて、そういったマーケティング的な視点も勉強になりますね。

広告という観点では、以前アメリカに旅行した際に見つけた『第9地区』という映画のポスターが印象的でした。街を歩いていると、「FOR HUMANS ONLY」という文字とエイリアンのようなシルエットに、大きくバツマークが描かれただけのポスターが至るところに貼ってあるんですよ。最初見たときにはそれが何を告知しているのかわからなかったんですが、あとで映画のポスターだと知って、こんな手法があるのかと驚いて。これが広告をはじめて意識した経験です。今でも、虚構と現実の境界が曖昧にする広告の手法はすごく好きですね。

―かなりの本数の映像を撮ってきたと思いますが、その中でも自分を象徴するような作品をいくつか教えてほしいです。

語弊を恐れず言うとないんですよ。どの映像に対しても100%満足はしていなくて。こういう言い方をすると「ちゃんと仕事しろよ」って思う人もいるかもしれないですけど、ベストを尽くしていても「ああ、もっとこうすればよかった」って、あとから必ず思ってしまう。

―その中でも、印象深いものなどがあれば。

最近だとONE PIECEを題材にした「HERO SCULPTURE」です。作者の尾田栄一郎先生に直接見ていただく機会があって、めちゃくちゃ緊張しましたけど「かっこいいね」と言っていただいてすごく安心したし、嬉しかったですね。

僕にとってはじめてのフルCG作品で、フランスの制作会社と組んで作りました。フランスの方の感覚からすると、漫画からキャラクターの造形を立体で表現することが難しいようで、特にルフィの表情には苦戦しました。製作期間が短く「もう直接会ってディレクションするほうが早い」ってことで、急遽フランスへ出張したことも良い思い出です。

詳しく言うと興ざめするので控えますが、映像自体にも隠れキャラがいたり、最後まで見ると少し驚きのある立体像だと分かる、という構成になっています。かっこよさのなかにも考察したくなる要素を仕込むことで観る側が楽しめたり、神話的なスケールを持つ「ONE PIECE」の魅力を取り入れたいと考えました。

2作目は、小島秀夫監督が手掛けたゲーム『DEATH STRANDING』のエンディングテーマとなったSILENT POETSの「Almost nothing feat. Okay Kaya」です。これは僕が小島監督のファンなんですけど、ひょんなきっかけから奇跡的に制作を担当することになった、という作品で。

―それもまた、貴重な経験ですね。

もともとSILENT POETSさんのほうからミュージックビデオの相談があって、それが小島監督のゲームのエンディングテーマだった、という流れです。『DEATH STRANDING』はすごく楽しみにしていた作品でしたし、関わることができて感激でしたね。小島監督にもお会いできたんですが、その打ち合わせの場でエンディングシーンを見てしまうという(笑)。

―楽しみにしていたゲームのオチを知ってしまった。

しかも小島監督の横で、です。ある意味貴重な体験ですけどね。ただそのシーンを見ただけだと、どういう内容のゲームなのか、すぐには掴めなかったんです。だからゲームをプレイする楽しみは損なわれなかったんですけど、いっぽうでミュージックビデオをどう作っていくかについてはちょっと悩みました。

メンバーとさまざまな議論を重ねた結果、ゲームも楽曲も「人と人が繋がること」がテーマだったので、そこを共通点として企画化していきました。

企画の最初に、楽しめる仕掛けを入れておく

―制作において大切にしているポリシーはありますか?

こういうのは簡単に出てきますね。1つ目が、楽しむこと。これは自分が楽しければいいってわけじゃなくて、楽しさを共有することを大切にしています。「これ、面白くない?」「面白いよね」って言い合えるようなコミュニケーションですね。僕はどちらかというと大衆的な人間ではないかなと思いますが、自分が「面白い」と思えたら、近しい誰かはきっと同じ気持ちを抱いてくれるんじゃないか、とも思っていて。単純に、楽しいって大切じゃないですか。自分も、周りもそう思えるように、と意識しています。

―さまざまなケースのお仕事があるなかで、常に楽しむコツはありますか?

最初の企画段階で、いかに楽しめる仕掛けを入れられるかだと思います。「新しい機材を使う」でもいいし「取り入れたことのない技術に挑戦する」でもなんでもいいので、自分が楽しめる要素を入れるんです。そうすれば、たとえ大変な仕事でも楽しめるようになるんじゃないかな。

もう1つのポリシーは、作品を見終わったときの“読後感”です。「HERO SCULPTURE」を作ったときに、(代表の)龍之介に「見終わった後に、すごいものを観た、という気分に浸れることを大切にしてほしい」って口酸っぱく言われたんです。これも最近意識している部分ですね。

個人では得られない業界への深い知見

―個人でも映像制作が可能な時代に、組織であることの利点を感じることはありますか?

単純に、作りたいものを考えたときに、個人だとお金が足りないことが多いですよね。組織だから受けられる規模の仕事が当然あるだろうし、作り手としても選択肢が広がるという意味で、メリットはあるのかなと思います。

Helixesでは社員にさまざまな講習やプログラムを用意してくれています。自分だけでは広がらない知見に触れたり勉強できるのは、この会社にいてよかったなと思うところです。

―どんな講習会があるんですか?

「プレゼン講習会」って言えばいいんですかね。直近で行ったプレゼンを先輩や他のメンバーが見て、改善すべき点などのフィードバックをもらうんです。話し方とか、提案の順番とか、自分だけだと気づけないことはたくさんあるので、すごくいい機会ですね。

それと、最近音楽業界との関わりが多くなってきたこともあって、音楽やエンタメの業界に精通する方をお呼びして、業界の構造や、人やお金がどのように動いているかなどを知る機会を会社で設けています。もともと音楽は好きでミュージシャンの友達もいるほうではあると思うけど、業界や音楽に関わる会社の仕組みについてはあまり深く知らなかったんですよね。個人で活動していると表に出ない情報を得ることは難しいので、会社ならではのメリットかなと。

―今後やりたいことはありますか?

やりたいことは常にたくさんあります。最近はUnreal Engineを触っていることもあり、バーチャルプロダクションや最新技術にも興味があります。ただ直近は大きな規模の案件が続いてるので、低予算でも自分でカメラを回して自由に撮りたいな、という思いもあったりします。

もちろん作品でCGを使用したり、ライブをディレクションしたり、企画を考えることもすごく好きです。でも、やっぱり根がカメラマンだからなのかな。より大きな規模の案件や新しい技術や領域への挑戦を続けながら、いち作り手の気持ちを忘れないよう、原点回帰としての作品も作り続ける。そんなバランスで今後もやっていけたらいいですね。

-

Speaker

Seiken Tanaka

-

Interview & Text

Kentaro Okumura

-

Edit

Mami Sonokawa

Kohei Yagi

Helixesへのお問い合わせはこちら Contact