Drill 西田淳 × Helixes 志村「コロナ以降の映像体験はどう変わるか」

2020.11.27

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。

今回のゲストは、株式会社Drillでコンテンツプランナーとして、MVからプロジェクションマッピング、インスタレーションなど幅広い映像コンテンツのプランニングを手掛ける西田淳さん。Helixesのクリエイティブチームであるmaxillaとは、米粒にマッピングする「RICE MAPPING」や、auの360°体験型コンテンツ「Warp Cube」など、多くの映像の企画・制作をともにしてきました。

「映像を通した体験」を常々考えてこられた西田さんと、Helixes代表の志村が、コロナ以降の映像体験やその行く末を語り合いました。

大規模な案件でも「実現できるか分からないライン」に挑戦する

志村龍之介(以下、志村) 西田さんとがっつり組むことになったのは、2015年のミラノサローネに出品した「RICE MAPPING」でしたよね。そもそもどんなきっかけでサローネに参加することになったんでしたっけ。

西田淳(以下、西田) 僕らの普段の仕事はクライアントの課題を解決する、いわゆる広告のお仕事なんですが、ミラノサローネから何故か「ドリルとしてブースを出してみないか」という話が来て、受注ではない形、つまり自分たちで費用を出して参加することになったんです。最初に僕が考えた企画は何億か掛かるような規模で、出せるわけがないだろ!と、会社にえらく怒られて(笑)。それなら極限まで小さくしてやろうと企画したのが「米粒にマッピングする」というアイデアでした。やってみないと出来るかどうかわからないプロジェクトだったので、実験性を面白がってくれそうなディレクターと組みたいと思って、maxillaが浮かんだんです。

志村 当時のプロジェクションマッピングって、駅などの大きな構造物に映像を投影するのが定番でしたよね。なのにそこを「世界最小」に振り切るという点が面白そうだなと思った覚えがあります。僕らにとっても未知の領域でしたから、映像を主軸に企画の方向性や展示方法まで、チームメンバーと有機的に関わっていきました。

西田 maxillaはモーショングラフィックスから編集までワンストップで出来て、柔軟性がある。さらにデザインや映像のクオリティも高かったから、これは今後も組みたいなって思いましたよ。実際、auのキャンペーン「Warp Cube」は、RICE MAPPINGでミラノにいる時に実施決定の連絡が来たので、目の前にいた志村くんに発注して…。

志村 現場の真っ最中に壮大な規模の仕事を発注してくるなんて、この人はとんでもない事を言っているな〜って感じでした(笑)。でも広告の仕事を始めたばかりの当時、西田さんみたいな完全に振り切った人に出会えたことで、「こういうロールモデルがあるのか」って可能性を感じることもできました。きちんとした仕事をしながらぶっ飛んだ事もやれるんだな、っていう。

西田 (笑)。その「WarpCube」はauの体験型イベントで何か面白い事をやろう、という話でね。当初は「部屋の空間すべてが映像で満たされている」としか決まってなくて、どんな体験を作っていくか、うちのチームと志村くん達とで設計していきました。

前面、側面、天井、床と、すべての面がLEDスクリーンになっているところが特徴だから「上下移動を活かした没入体験ができるコンテンツが良いのではないか」というところで、手塚治虫の『ジャンピング』(※)を実写化したらどうだろう、と思って。でもやることが早すぎたというか、技術面ではもうめちゃくちゃ大変だったじゃない?

※…手塚治虫が表現の可能性を追求するために製作した全編ワンカットの実験的な短編アニメーション。1984年制作。

志村 技術体系が確立したフォーマットではない、「このインフラに則って映像を作るにはどうすれば良いか」という道標が全く無い領域での開発でしたね。

西田 覚えているのは、青山あたりにテストルームを借りて、原寸でプロジェクションを作ったこと。志村くんは毎日のようにそこに居座って、色々な風景を映してずっと開発していた(笑)。

志村 あ〜、骨董通りですよね。懐かしいです。360度に近い形で映像体験を作ろうということで、まずはUnrealEngineで自分で仮想空間を作ってみることにしたのですが、当時の映像業界ではUnrealEngineを使って設計するなんて前例はあまり聞いたことがなかったので、海外の文献・チュートリアルを掘って自分で環境構築しました。確か開発バージョンだった「Oculus」を買って、「こんな感じかなぁ」って試しながらテストルームで実験していたと思います。クライアントワークだったのに、よくやっていたなぁと。

西田 クリエイティブにとても理解のあるクライアントさんでしたね。まぁそもそも、ドリル自体が「出来ると分かっている事に面白いものは無い」というポリシーの会社なので、「これは出来るよね」みたいな話だとうちのメンバーの中で弾かれてしまう。「頑張れば出来るかもな」ぐらいのものでなければプレゼンさせてもらえない社風なので、とても実験的な企画が多いんだよね。それでも、Warp Cubeは一際規模が大きかったですが。

ソーシャルディスタンスが映像への没入度を上げた?

西田 そういえば、先日配信していた「TOKYO SESSIONS」観ました。あのプロジェクトはどんな感じで始まったんですか?

志村 maxillaはそもそも音楽カルチャーとともに成長してきた組織なので、コロナによって興行などの活動が出来ないアーティストに対して何かできることがないか、社内のメンバーと模索していて。会社としても広告のお仕事以外で事業を展開したいと考えている中で、出した答えが配信ライブ、という形でした。ただ、やるにしてもうちだけで出来ないので、グローバル展開している音楽プロモーション企業のLiveNationさんに「日本から海外にアーティストのライブ配信をする事業をやりたい」と持ち掛け、手を組む形になったんです。

西田 手応えはどうだった?

志村 めっちゃ良かったです。配信の映像体験に対するの視聴者からの評価はまだ難しいところがある一方、Tシャツなどのグッズをチケットにバンドルするなどといった付加価値を提供すると売れやすい、ということも見えてきました。仮想空間での事象と現実世界の事象を、何かによって「結び付ける」作業が必要なのかなと思います。配信ライブでもいいけど、そのグッズが欲しかったりする。

西田 なるほど。僕も観ましたが、配信なのに音がすごく良くて驚いた。バンドをサークル状に組んだり、真上からのカメラアングルがあったり、配信ライブの見せ方にチャレンジしてたよね。あそこにいたファンの人達がどれぐらい盛り上がったのか気になるなぁ。

志村 配信で使用した「Maestro」というシステムにコメントフィードがあって、視聴者はそこでコメントを投稿できるんですけど、すごく盛り上がっていました。例えば、実際のラウド系のバンドのライブだと、ライブ後に(ダイブした誰かの)靴の落とし物があった時「靴が見つかりましたよ〜!」と誰かが叫んでお客さん同士が助け合う、という場面がよくあって、この配信でもそれをわざわざコメント欄で書き込んでいたり(笑)。

西田 お客さん自身が、ライブハウスでのあるあるを再現していたというわけだ。コロナになってから色んな配信ライブを観る中で、その限界のようなものを感じていたんだけど、時間だけでなく空間すら同化させようとするコメントが出てくる、というのは面白いね。

志村 確かに「ライブの現場にいるみたいだった」というコメントは多く見られました。カメラもフィックスで引くんじゃなく、手持ちで動きまくり、揉みくちゃにされてる感じで。ライブの時の観客の視線と同じような、主観的な映像で没入感が上がったのも一因かなと思います。

この自粛の期間ってこれからのコンテンツやお仕事、会社の方向性を考えるタイミングが増えていると思うんですけど、西田さんはどんなことを考えてました?

西田 僕が「WarpCube」のような、その場所でしか体験できない没入型の映像に取り組んできたのって「YouTubeなどの登場によって映像コンテンツのボリュームが爆発的に増えると、人は体験型の映像コンテンツに価値を見出すのではないか」と考えていたからなんです。CDに代わって、サブスクが主流となった音楽業界が、「ライブ」へとその軸足を寄せていったような流れは、きっと映像にも起きるはずだと。そんなことを考えてやってきたから、こんな形でウィルス一発で全てがストップするのは想像していませんでした。

音楽好きがライブに行きたくなるのと同じように、映画館のような「同じ空間で映像を共有したい」という欲求自体は無くならないだろうけど、コロナ以降にどのような形なら成立するのか、まだ答えは見えてないし、試行錯誤を始めたばかりですね。

志村 そうですね。昨今は人の移動量が目減りしていますけど、行動に対する規範が変わっているだけで、いずれその総量は回復すると思っています。判断基準が変わることで移動経路が変わるので、映像をインストールできる場所が変わっていく、という可能性がある。例えば少し流行ってきているドライブインシアターなんかはまさに今の時代の映像の消費の仕方だと思いますし、広告枠の話で言えばタクシー内の広告も増えましたよね。人の動く道筋に合わせて映像をインストールすることで、新しい価値や体験を生みだせるはずです。

西田 コロナ期に配信コンテンツを色々観てみたんですけど、家の環境だと20〜30分くらいしか集中力がもたない。画面サイズや音質なども関係しているんだろうけど「体験型映像をVR化すれば満足感が得られる」と単純なものではないなと気づきました。

遠足と一緒で、行って帰ってくるまでがその経験だと考えないといけない。行きの道のりや帰り道の読後感も含めて、全部が体験。コンテンツだけでなく、前後のコンテキストの設計がより重要になってくると思います。

一つポジティブな側面でいうと、ソーシャルディスタンスで人と人との距離が空いたことで「没入感」という意味では体験の質はむしろ向上している、ということ。例えば映画館では前と左右の席が空いているからスクリーンに集中できるし、Warp Cubeのような空間でも人が少ないほうがいい。

もちろん、人数制限で観客数が想定の半分になるとビジネスモデルが成立しなくなるケースも多いので産業としてどう対処するかが問題ではあるけど、映像体験という点で言えば実はコロナ後のほうがリッチにできるのではないか思ったんだよね。

アイヌ文化をヒントに、原始的な皮膚感覚に立ち返る

志村 最近のお仕事などで、近年の動向や、今考えていらっしゃるような事を意識したワークスはあったりしますか?

西田 今年の夏、北海道白老郡白老町に新しくオープンした「ウポポイ 民族共生象徴空間」というアイヌの施設でプロジェクションマッピングを実施しました。もともとは「ナイトエンターテインメント」というお題でプロジェクションマッピングをするというお話だったんだけど、アイヌの世界観にはもともと自然との共生や循環が核にあるので、単純に建物に映像を投影するのではなく、スクリーンを取り巻く周囲の環境や自然も一体化したプロジェクションマッピングを作りました。

このプロジェクトはコロナの発生以前から動いていたけど、奇しくもコロナが起きて皆が「このままの価値観で良いのだろうか」と思っていることへの、1つのヒントになるんじゃないかって思っています。

志村 確固とした文化的背景があって、重要な土地で、自然との共生という大事なテーマを映像で拡張し表現できるのは素敵ですよね。規模も大きいので没入感がありながら、その場に居ることで土地の物語に自分の身を置けるなんて、すごく良いプロジェクトだなぁ……と思っていましたよ。スクリーンではなく、自然と一緒に五感を使って体験できるインスタレーションでしか気付けない価値観がありそうですね。

西田 きちんと説明してくれてありがとう(笑)。ウポポイのあるポロト湖は夕日が綺麗なんです。夕日が沈んで段々と暗くなって星が見えてくると、現代風にアップデートされたアイヌの民族音楽が鳴り始める。そこにアイヌの創世神話が展開されていくんだけど、建物へのプロジェクションだけじゃなくて周囲の木々や草むら、川など自然へのライティングもストーリーの一部になっていて、周囲の環境も含めて1つの物語なんだよね。温度や湿度のような空気感も含め、あの場所だから没入できるし、正直なところ、VRでは代わりが利かない。もしかすると、今後はその場所で観ることに意味がある、原始的な皮膚感覚みたいなものがより重要になっていくのかもしれないと思いました。

志村 散々理屈っぽく話してきましたけど、結局はバチっとくるか、パンチがあるかですしね。

西田 そうそう、俺も志村くんも、きちっとロジックを積み上げてからジャンプしていくタイプだけど、学術的なバックボーンがあるわけでもなく、最終的には「ノリだよな」みたいな部分がある。作った物を見た時に、自分で鳥肌が立つかどうかかが最終基準だったりね。

志村 ほんとにそうですね。技術がどれだけ進んでも、あくまで肌感覚や直感を大切に映像体験を考えていけるといいなと思っています。

西田淳 Jun Nishida

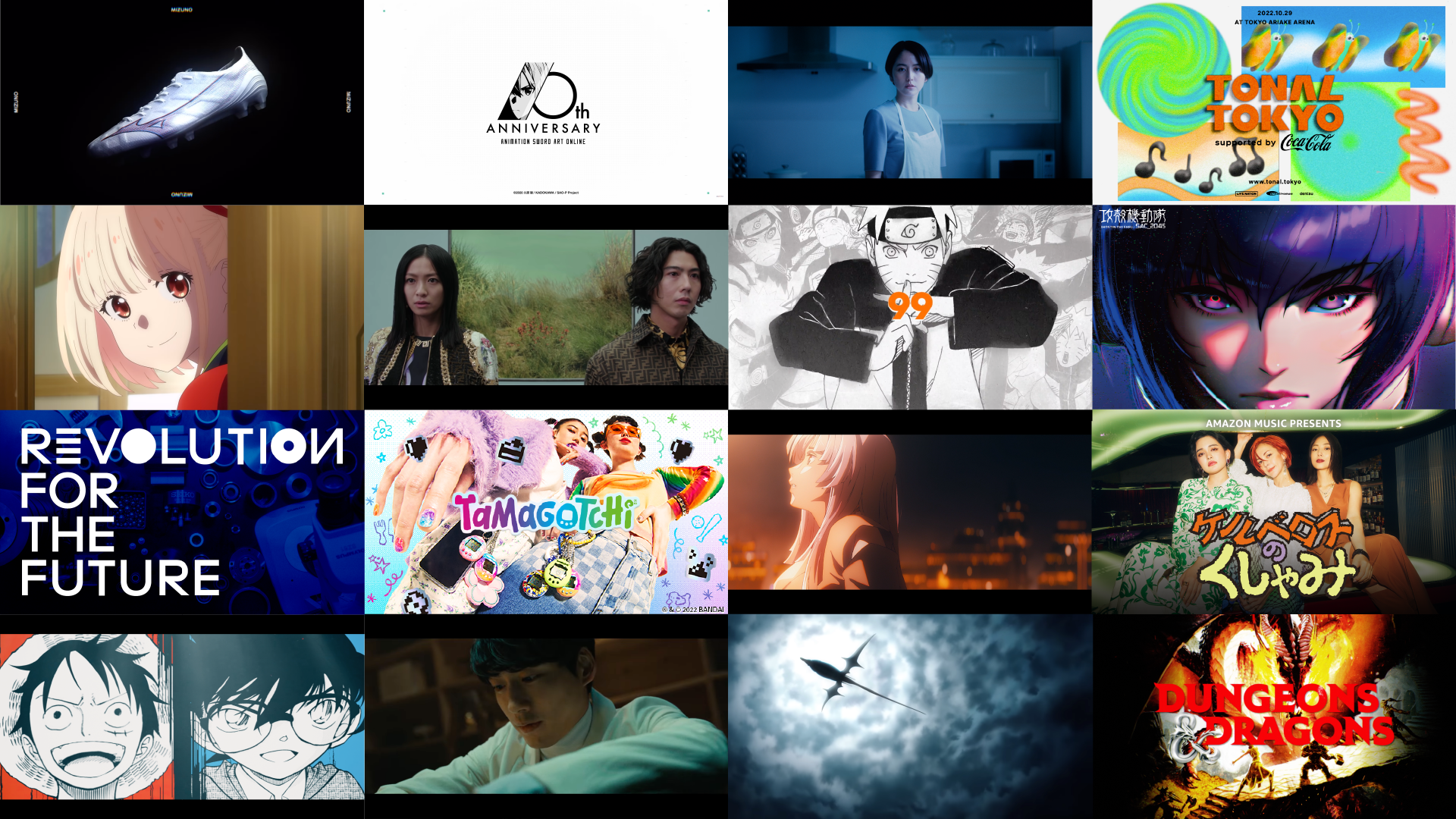

株式会社ドリル コンテンツプランナー。NTT docomo「森の木琴」、OK Go「I Won’t Let You Down」、別府市「湯~園地計画」など国内外で話題となった動画のほか、プロジェクションマッピングやIMAXのような大型映像、体験型の映像空間演出/インスタレーションなど、映像の枠や機能を拡張するコンテンツの企画制作を多数手がける。カンヌ国際クリエイティビティフェスティバル金賞、One Show金賞、Spikes Asia金賞、ADFESTグランプリ、ACCグランプリ、Ciclope Asiaグランプリ、MTV Video Music Award、グッドデザイン賞、文化庁メディア芸術祭など受賞多数。

-

Speaker

Jun Nishida

Ryunosuke Shimura -

Interview & Text

Kentaro Okumura

-

Edit

Mami Sonokawa

Kohei Yagi

Helixesへのお問い合わせはこちら Contact