社員インタビュー「maxilla | ディレクター・松野貴仁」

2021.04.15

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。

今回は、HelixesのCOOであり、Helixesのクリエイティブチーム・maxillaに所属するディレクターの松野貴仁に、グラフィックや映像の仕事に関わるようになった経緯やそのモチベーションについて伺います。

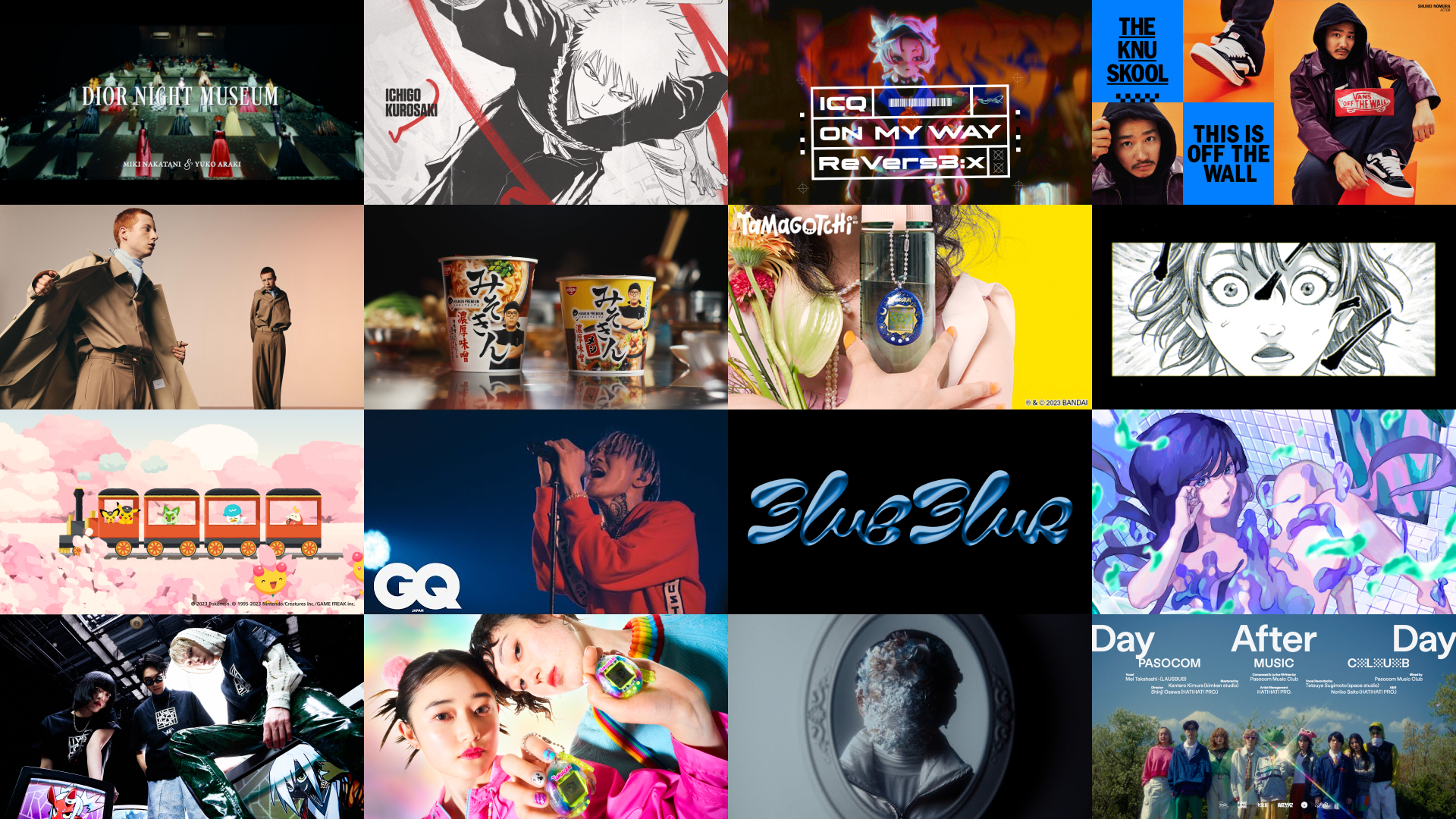

ものづくりの文化的影響を尋ねるうちに、グラフィックデザイン、モーショングラフィックス、実写映像など複数のスキルを用いて横断的に最適解を導く姿勢を作った背景が見えてきました。

―松野さんが映像作品に携わりたいと思ったきっかけを教えてください。

もともとはグラフィックを作っていて、映像監督になることをイメージしたのはmaxillaの仕事をはじめてからです。色々なアーティストと関わるようになって、徐々に創作の幅を広げたい気持ちが強くなったのかなと思います。

そもそもの創作活動のきっかけは、中高生のときに好きだった90年代頃のグラフィティ文化。特に、オランダ・アムステルダムを拠点に活動するDelta(デルタ)というグラフィティアーティストが好きでした。当時のグラフィティのスタイルは文字をポップなタッチで描くのが主流だったんですが、Deltaがかっこよかったのは、そこで直線を多用する幾何学的なモチーフを描いていたところ。「グラフィティ」をあくまで表現のフォーマットとして捉えていて、新鮮味を感じたんです。外壁で幾何学模様を描くという、逆張りのようなスタイルもかっこよかった。そのあたりから何かをつくりたいとずっと思っていました。

―どのように海外のグラフィティアーティストを知ったのですか?

たしか「Relax」でデルタが表紙を描いた号があったんです(2001年8月号)。ブックオフとかで買ったんじゃなかったかな。それを見てものすごく好きになりました。今も持っているのですが、表紙のパンチが強かったことを鮮明に覚えています。ただ、やろうと思ってもグラフィティは違法ですし、僕は捕まらずにグラフィックを作りたかったので(笑)、パソコンでグラフィックデザインをつくろう、と。最初は「ペイント」で作って、自分でHTMLを書いたホームページで公開していました。かっこいいサイトのHTMLの構造を真似して作っていましたね。

グラフィックを好きになる少し前に、いわゆるハードコアのような激しい音楽も好きになって。高校生の時はグラフィックを作ってサイトを更新したりしながら、学校の友達とたまにバンドもやっていました。高校生の終わりぐらいからライブハウスによく行くようになり、好きなバンドとも仲良くなって。先輩に「グラフィック作っているんですよ」とアピールしていたらグッズやフライヤーをお願いされるようになり、その界隈の人たちに知られてお誘いが次第に増えてきて、なんとなく将来もこういうふうに仕事をしていけるといいな、と思っていました。

―ご自身の代表的な作品を教えてください。

記憶に新しいものから選ぶと、Survive Said The Prophetの「MUKANJYO」というミュージックビデオと、ESME MORIの「雲の芽」。あとは、バドワイザーの「RE:CONNECT」というキャンペーンのプロジェクトムービーですね。

1.「MUKANJYO」

このMVでは、見たことがないカメラワークにトライすることがテーマ。曲の中でキーになっているサビでそのカメラワークを使っています。出口のない問答、自分とは何者なのかと自問するような歌詞なので、ぐるぐると同じところを回るカメラワークを考えました。コンセプトにもあっているし、ビジュアル的にも新しい表現に挑戦できたかなと思います。

2.「雲の芽」

「雲の芽」では積み上げていったものを、最後に全て壊すことでカタルシスを生むMVを作ろうとしました。分岐点やターニングポイントを歌った曲には、強いインパクトが必要と考えたからです。「約7割はハッピーで、ラストの約30秒だけが切ない雰囲気」とコントラストのある構成にしたのはそのためで、最後まで観た人の胸がぐっと痛くなるよう意識しています。

曲を聴いたときに浮かんだのは、日本らしい少しじめっとした夏。そのイメージを大事にしたいという思いが第一にありました。そのあとに夏の定番のアクティビティをずらっと挙げて、タイムラインを作っていきました。

3.Budweiser

昨年の緊急事態宣言が出された頃に進めたプロジェクトです。昨年は多くの企業やブランドにとって転機となり、またコロナ禍で実行可能な施策を模索し、工夫を凝らした広告が多く見られた年でもありました。バドワイザーも同様です。バドワイザーはグローバル・ブランドとしてもカルチャーと根の部分でつながっていて、ブランディングもカルチャーにひもづいた考え方がみられます。そんな彼らがコロナ禍で何ができるかを考えたのが、分断されたアーティストとファンを再び繋げなおす、「RE:CONNECT」というタイトルのキャンペーン。Helixesは企画の初期段階から参加し、議論を重ねてきました。

具体的な施策内容は、アーティストの配信コンテンツなどを軸に、アーティストとファンがもう一度盛り上がれる場所を作る、というもの。僕はこの企画をカスタマーに伝えるための映像を監督しました。撮影が全くできなかったので、モーショングラフィックスを用いた作品になっています。ブランドのカラーと、多種多様なアーティストが登場するという「ミックスカルチャー」を表現していて、配信番組の冒頭などでも流れました。短い尺で伝えたいことがクリティカルに表現できたと思います。

―制作におけるマイルールはありますか?

世界観の構築を一番大事にしています。これはオーダーに応じた世界観を作るという意味でもあり、自分の頭の中に広がる世界を大切にする、という意味でもあります。

僕がやっている仕事とは、まだビジュアライズされていない考え方や思いを、映像やグラフィックとして変換することだと思っていて。クライアントやアーティストが思い描いている世界を可能な限り引き出し、ソリューションとしても機能する作品を作る。そのためには相手の細かい所作やちょっとした発言もしっかり拾って、商品や楽曲に込められた意図を知る必要があります。

―フライヤーを作っていた頃と今の仕事の感覚は似ていますか?

似ていると思います。フライヤーは主催のアーティストや出演バンドのカラー、企画のタイトルなど、ビジュアライズされていない要素がたくさんある。それらをグラフィックでいかに表現するかが根本にある仕事なので。

―Helixesという組織にいるメリットは何かありますか?

メンバーの誰もが僕の持っていない武器を持っているので、日々刺激をもらえていると思います。とくに僕は根本的に感覚派の人間なので、ロジックを筋立てて話せるメンバーを見習って仕事でも多少はロジカルに話せるようになったかなと。そういう意味でも人間的に成長できたと思いますし、maxillaをみんなとはじめてから、仕事におけるスタイルに関しても、周囲の人たちから色々なことを学ばせてもらっていますね。

-

Interview & Text

Kentaro Okumura

-

Edit

Luna Goto

Kohei Yagi

Helixesへのお問い合わせはこちら Contact