Culture of Helixes「わたしたちの偏愛 – Books -」

2025.06.30

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。

今回は「わたしたちの偏愛」。毎回さまざまなタイプの偏愛を持つ方たちが集まり、その熱をお届けします。

第4回目は「Books」 社内メンバーに「偏愛の一冊」を選出いただき、アンケート形式でその書籍との出会いやパーソナルな想いを語っていただきました。

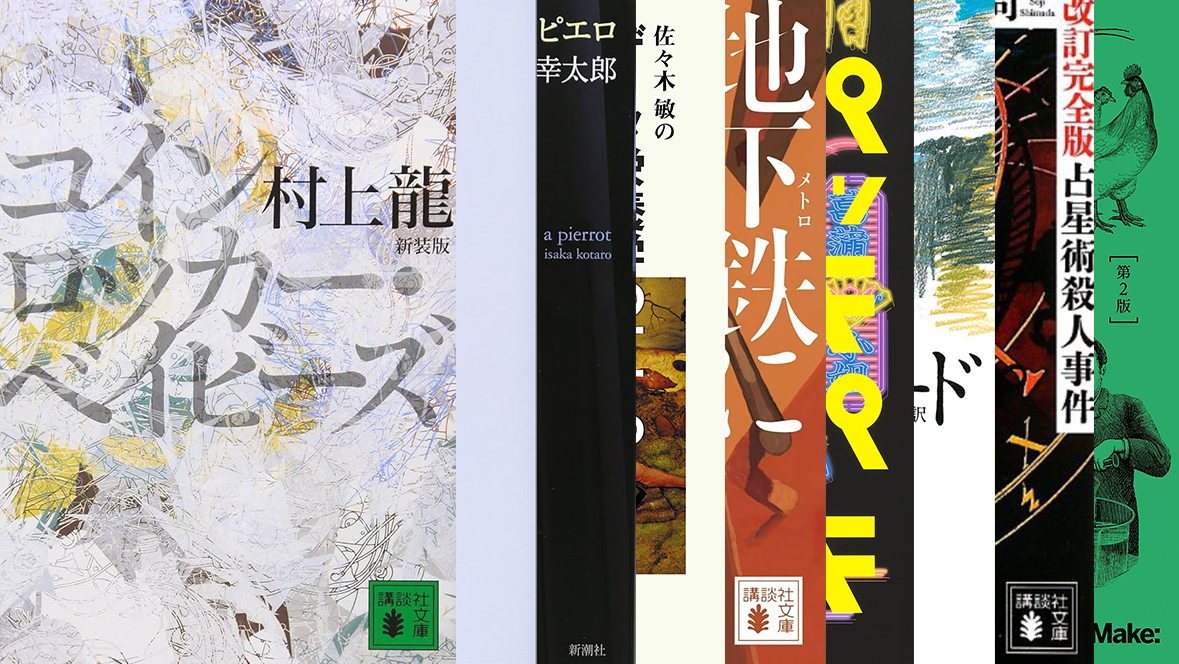

『コインロッカー・ベイビーズ』(著:村上 龍)

Selected:Yamato Soma(Produce Group)

初めて村上龍さんの作品と出会ったのは中学生の頃で『限りなく透明に近いブルー』を読みました。小学生の頃はよく本を読んでいたのですが、中学に進み部活が忙しくなったことで活字に触れる意欲が減ってしまい、本を読む機会は週に数回あった朝礼前の読書の時間だけでした。それでも初めて文に触れたときの衝撃や読後の疲労感、えも言われない感覚は強く記憶に残っています。その時から村上龍さんの作品は、自分にとって特別なものになりました。

今回選んだ『コインロッカー・ベイビーズ』を初めて手に取ったのも中学生の頃だと思うのですが、実は読了を一度挫折しています。一度読み始めたら授業中もぶっ通しで一気に読んでしまうようなタイプでしたが、受け止めきれないくらいの「濃厚なエネルギー」を感じたことを覚えています。

初めて読み切ったのがいつ頃だったのか、正直覚えていないのですが、不快感と爽快感が混在したような、疲労感と快感が同時に襲ってくるような、そんな重厚な、自分にとって大切な読書体験であったことが心と脳に刻み込まれています。

今でも村上龍さんの作品を読む時、これも言葉にするのが難しいのですが、ソリッドでアグレッシブルな文体を通して、何か「目を醒せ」と言われているような気持ちになって、全ての人がパーソナルに持っているであろう「自分(だけ)にとって大切ななにか」を思い出したり、考え直したりします。セレクトとしてベタかもしれないのですが、間違いなく自分にとって「偏愛の一冊」だと思います。

『CM』(著:小田桐 昭/岡 康道)

Selected:COM

CMへの果たし状である。

CMへのラブレターである。

この帯の言葉に惹かれて本を手に取ったのは、

広告業界に足を踏み入れて間もない頃だった。

本書は、広告制作の実務書であると同時に、

表現とは何か、その本質を静かに問いかける

一種の哲学書でもあった。

読み終えたあと、自分の言葉や表現に

どう向き合っていくべきかを、改めて考えさせられた。

CMという短いメディアの中に込められた

2人の豊かな創造性と鋭い洞察を、じっくりと噛みしめるように読んだ。

そして同時に、強烈な不安にも襲われた。

とんでもない業界に来てしまったのではないか――

そんな気持ちを、今でもふと反芻することがある。

『重力ピエロ』(著:伊坂 幸太郎)

Selected:Rise Haneda(Produce Group)

中1の時、クラス図書にあった「アヒルと鴨のコインロッカー」を読んでから伊坂作品にどハマりし、クラス図書にある他の作品や父親が持っていた文庫を借りて読み漁っていました。

その中でも特に衝撃を受けたのが「重力ピエロ」です。

しっかり読んだのは中学生の時が最後なので、話の細かいところまで覚えてはいないのですが、とにかくセリフが最高で印象に残っています。

力強く、と同時に、読んでいるこちらもふっと軽くなった気分にさせてくれます。何か不安なことがあるたびに頭の中で唱えたりしてました。

一文目の始まり方も大好きです!

『佐々木 敏のデータ栄養学のすすめ』(著:佐々木 敏)

Selected:teru(Web Director, Front-end Developer)

「専門家こそ、自分の専門を疑え。」

『データ栄養学のすすめ』を読んで、そんな言葉が頭に浮かびました。著者の佐々木敏(ささき・さとし)氏は、栄養疫学を専門とする医学博士で、東京大学名誉教授・女子栄養大学客員教授。長年にわたり、食事摂取基準の策定や疫学教育に携わってきた日本の第一人者です。

この本では、「野菜は1日350g」というよくある健康指標を例に、推奨の根拠や背景を疫学的に丁寧に検証していきます。個人と集団で異なる栄養アプローチの捉え方、データと法則の扱い方、その構成の巧みさに強く惹かれました。また、「卵はコレステロールを上げるのか?」「心筋梗塞のリスクは?」といった話題にも明快な論拠で向き合っています。

栄養の知識だけでなく、「事実をもとに再考する」という姿勢、本全体の構成や視点の置き方に私は特に惹かれました。専門性を持つ人が、あえてその専門を疑ってみせる——そうした姿勢に触れ、自分の考え方にも刺激を受けた一冊です。

『地下鉄に乗って』(著:浅田 次郎)

Selected:Hinokuma(Produce Group)

昭和 戦時中から平成までの歴史を小説で体感できる一冊。東京の地下鉄という身近な乗り物、日本の現代史、父と息子の関係性、大切な人との出会いと別れがSF小説の醍醐味であるタイムトリップを軸に描かれており、新鮮味もありつつ哀愁も感じられる作品だと思う。

文学の世界には白鳥処女伝説や白鳥乙女譚という鶴の恩返しやかぐや姫のように、主人公であるヒロインが何かに化けて、恋する男性の前に現れ、何かを理由に去っていくというジャンルがあるようで、その種の物語を日本の現代史という時間空間の中で完成させた浅田次郎のロマンチシズムに惚れ惚れする。

映画はおススメしないので、小説で読むのが良きかと。

『パッキパキ北京』(著:綿矢 りさ)

Selected:Helixes member

目を惹く表紙に惹かれ、読んだらあっという間に主人公の虜に。

エッセイにも近い小説のような。

一緒に行動や生活をしている感覚で物語が進んでいく。

本には食べ物や文化についても書かれており、読んだ後に食べる食事は中華料理しか浮かばない。

“「味わい尽くしてやる、この都市のギラつきのすべてを。」”

このキャッチコピーが主人公、そしてこの本を表していて好きです。

<公式サイト>: https://www.bungei.shueisha.co.jp/shinkan/pakkipaki/

『オン・ザ・ロード』(著:Jack Kerouac 訳:青山 南)

Selected:Daichi Tanaka(Produce Group)

私にとって「本」との一番の思い出は、ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』です。

たしか高校時代、クローネンバーグ監督の『裸のランチ』を観て、あまりに奇怪に脳をやられ、自然とビートニクへと流れ着いたはずです。

青年になり、私は世界中の思春期ズと同じく、旅路に夢を馳せ、夜道の角に異様な風景を探していたのです。(もっとも、東京に実家暮らしですが。)

数年後、その本をぱらぱらと読み返していた時、ふと奇妙な発見をしたのです。

当時の私は、NEWSの「チャンカパーナ」に取り憑かれたように聴き込んでいて、まるで全盛期のバロウズよろしく、ハマリこんでいました。

そんな中、『オン・ザ・ロード』の一文と「チャンカパーナ」の一節が、ある瞬間にぴたりと重なったのです。

XがまだTwitterだった時代。「炎上」がまだ文化ではなく、私はそれを軽い気持ちで投稿しました。

まるで世紀の大発見のように――「友達にみてもらお★」くらいの気持ちで。

しかし、ツイートは瞬く間に広まり、たくさんのNEWSファンの方々から反応をいただきました。

自分のつぶやきが想像以上に届いてしまったことに私は恐れおののき、即座にアカウントを削除。歴史を変えてしまうかもしれない自分が、ただただ怖かったのです。

その後しばらく向き合えずにいたのですが、数年後、その出来事を記事にまとめてくださった方がいて、ファンや訳者の方の好意的な言葉を発見致しました。

ケルアックたちが始めた即興と破壊の運動から、もう70年。

彼らの運動が文化の地層に刻んだ痕跡は深く、私もまた、そこに連なる者のひとりであります。

いつかまた、『オン・ザ・ロード』と「チャンカパーナ」に出会う人が現れるかもしれません。

本は、”長き”を閉じれるものです。継いでいくことが大事ですね。

『占星術殺人事件』(著:島田 荘司)

Selected:Shun Marugami(Produce Group)

私事で恐縮ですが、学生時代に“スクールカースト”というものに飽き飽きして、友達を「本」だけに意図的に絞った時期がある。現実世界とリンクするものには到底触れたくなかったので、SFやミステリーばかりを読み漁っていた。そんな時期にこの『占星術殺人事件』に出会った。「新本格ミステリー」のゴッドファーザー・島田荘司のデビュー作と聞いて手に取った。読んだ。デビュー作って、嘘だろ。今でも疑っている。それほどに撃ち抜かれた。

こと「ストーリーが上手い」「描写が上手い」「キャラクター設計が上手い」などと、虚構に対する感想コメントの類は乱立している中で、島田荘司氏に対しては一言「小説が最高に上手い」と僭越ながら思っている。「二・二六事件の同日に発生した未解決猟奇事件の真相を、現代の占星術師が追う」という漫画のようなストーリー。黒魔術的なおどろおどろしい過去の事件と、謎が紐解かれていく現代の描写のクロスオーバー。ピンチにはオフロードバイクで駆けつける偏屈占星術師・御手洗潔という超魅力的なキャラクター。そして個人的に感銘を受けたのは、小説における“文章”自体を伏線にしていること。これら全て「小説」の枠組み内だからこそ最大限に生かされている要素だと思う。

学生の自分が現実逃避の術として選んだ道としては有り余るほどの経験を与えてくれたし、今読み返していても、ページをめくるたびに鳥肌が立つ。

『Cooking for Geeks』(著:Jeff potter 訳:水原 文)

Selected:Yasuyuki Kanazawa(Produce Group)

写真家なのでなんかしら影響を受けた写真集とかを出せればいいな、とは思ったのですが、偏愛ってことでこちらで…

この本はエンジニア向けの技術書を出しているoreilly mediaの発行する『料理本』です。

もちろん料理に関しても作り方が載ってはいるのですが、メインはそこではなく『料理で起こる化学変化』や『調理器具が食材に起こす作用』『料理におけるタスク管理』みたいなところが読み物としてとても面白いです。

具体的には

『水蒸気から水への相転移によって食材に熱を伝える』

『銅のボウルを使うことで溶け出した銅イオンが卵白のフォームを安定させる』

『分子感結合のせいで、加熱によって飛ぶアルコールは実は全体の15%程度。』

みたいなことが書いてあります。

『料理本のモヤっとした表現が苦手で…』とかいうタイプの人間にぜひ、送りつけてやってください。

-

Edit

Yamato Soma

Helixesへのお問い合わせはこちら Contact